敷地内に展示される彫刻作品の制作者のうち、何人かの巨匠とは直接お会いしている。彫刻作品は自然と対峙することで互いの良さを引き立たせる。自然との調和を考え過ぎると駄作しかできない。アート作品には自然に飲み込まれない主張が求められる。これはニューヨークのキングストーン、LAのゲッティ等、観てまわった筆者の持論。一方人類と自然との共存をテーマに、深緑に囲まれ、柔らかな光に包まれる環境との一体化でしるように調和を意識し建物を呼吸させるのが建築。この観点でクレラー·ミュラーを見ていただくと非常に楽しめる。

◇◇◇◇◇

◆◆◆◆◆

パリで感じた違和感 フットボールとハンドボールは何かが違う

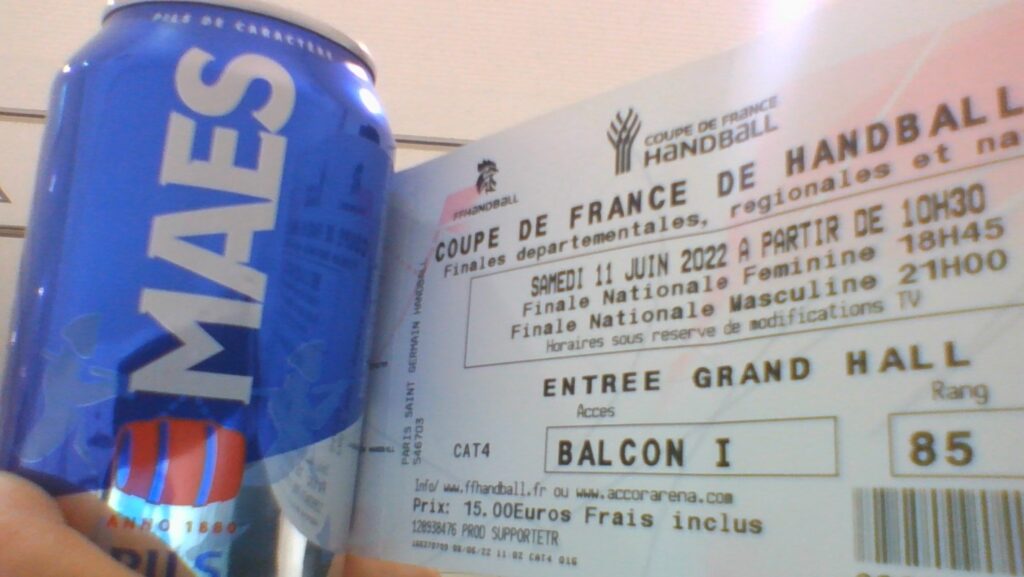

知人から譲り受けたフランス杯決勝のチケット。優勝は地元PSG、ファイナルで涙を飲んだのはHBCナント。フランス杯でもフットボールではなく、この日が初めてとなるハンドボール観戦。

チケットの横にはMAESの缶。ベルシーアレナで試合開始の二時間前はベルギ-の国境を越えたあたり。屋内の閉塞感は仕方ないとして、何か物足りなく感じる。その違和感の正体に気づいたのは試合開始から十五分を過ぎた頃。

イネ科の植物に属する芝。光合成エネルギーを自ら増やそうとする《自然の強い生命力》は、刈り取り作業により密度を濃くする。結果見事に仕上がったのがスタジアムに敷かれた緑の絨毯。

道具を使わず激しいフィジカルコンタクトを強いられる競技。落下や衝突時にショックをやわらげる芝生が怪我防止の重要な役割を担う。

◇◇◇◇◇

◆◆◆◆◆

上写真はハンガリーの女流彫刻家 マルタ·パン:Marta Pan【1923年6月12日生-2008年10月12日没】の浮遊彫刻。制作前に池と周囲の環境と一体化できるようリクエストされた異色の作品。’47年にパリに定住していた頃に演劇や舞踏の世界と交流する。この体験が作品に影響を与えており、その特徴は一言でいえば動く彫刻。つまり彼女には湾曲した池の水面を滑らせる彫刻が求められ、風を捉える穂の役割を果たすユニークな形状と、水面を反射する光も構成要素に加えたことで白く不思議な作品に。奥には芝生の上で気持ち良さそうに昼寝する男性の姿も。アスファルトやコンクリート等とは比べものにならないほど涼しく気温の上昇をやわらげる効果も芝生の長所。

Jリーグ開幕間もない九十年代半ば、海外の強豪と国内クラブチームのプレシーズンマッチを東京ドームで観戦した時にも微妙な息苦しさが気になった。旧国立は八十年代の枯芝から見た目は緑に変わってもピッチ状態は世界レベルにまだまだほど遠い時代。開閉式の天井をソーラーパネルの電力で作動させ、好天時は自然光が天然芝を照らすアムステルダム·アレナに憧れた三十年前。

◇◇◇◇◇

大切なのは陽の光と芝と積み重ねた歴史

◇◇◇◇◇

最後は鮮やかな芝生とコントラストを描くマーク·ディ·スヴェロ:Mark di Suvero【1933年9月18日生】の真っ赤な彫刻作品『K-Piece』。オランダ美女のカバー写真を引きで撮ったヴァージョン。H型鋼でKの字を組んだのは上海生まれのアメリカ人。重機操作や溶接を自身でこなしていたが、年齢を重ねてからは後進の育成も兼ねてか若い方とのコレボする回数が増えた。

◇◇◇◇◇

◆◆◆◆◆

《緑色》に見える波長は、可視光線の中間地点にあるため刺激も軽く眼球への負担も少ない。人口のスタンドに囲まれながら緑の芝生は、観客と競技者双方を優しさで包んでくれる。

スタジアムとは、芸術的な建築物に人=プレーヤーと観客、そして緑のピッチがコラボすることで新たな感動を創り出す空間。ゆえに人々を魅了して止まない。

「二十代後半の世界を旅して、世界で最も美しい美術館のひとつ」とクレラー·ミュラーを評した日本の安藤忠雄:Tadao Ando【1941年9月13日生】とMVSAアーキテクツのプロジェクトは’27年に着工を予定している。2030~31年の完成を計画してはいるが工事期間中も美術館のコレクションと彫刻庭園は利用きるので心配無用。この美術館の建築物に携わるのは前述の四人に次いで安藤が五人目。時代や国籍を超えて巨匠が襷を渡していく壮大な浪漫。クレラー·ミュラーは最も欧州らしい美術館なのかもしれない。〖第七十五話了〗

◇◇◇◇◇